Ogni tanto dico che per me scrivere è come fare la pipì di notte. Ci provo a non farlo, ma poi non dormo. Ci provo a procrastinare ma, finché non scrivo, quello che ho da dire mi gira in loop in testa. Quindi eccoci qua.

Cosa c’è in questo numero:

il racconto di un’esperienza di lettura

un aggiornamento su Shirley

Un’esperienza di lettura

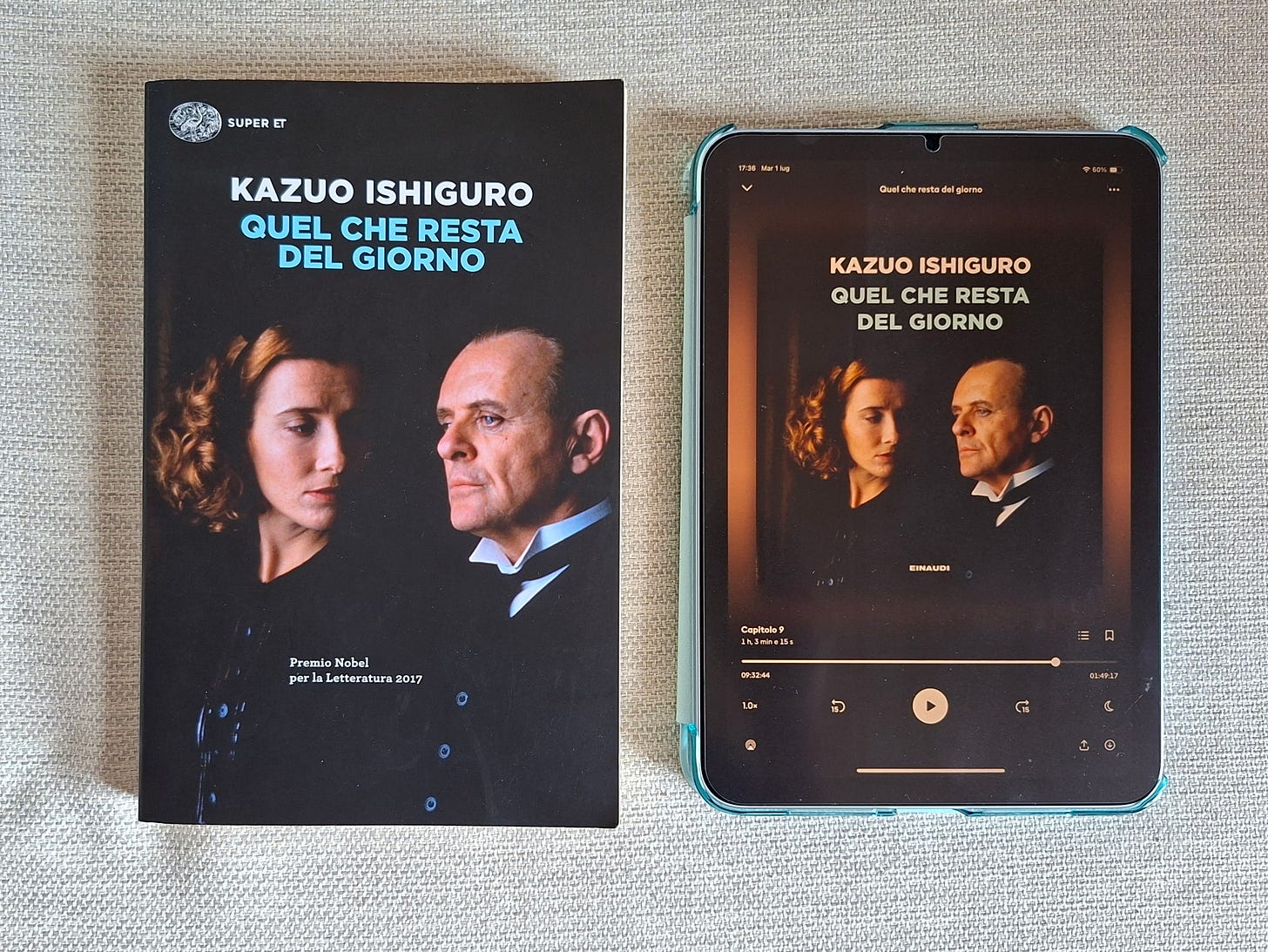

Qualche settimana fa avevo voglia di leggere un romanzo, ma mi sono dettǝ che avrei potuto cercarne uno in casa invece che cedere subito al giretto in libreria. Per caso ho trovato “Quel che resta del giorno” di Kazuo Ishiguro (Einaudi, traduzione di Maria Antonietta Saracino), comprato qualche anno fa da mio marito e sistematicamente ignorato da me, perché so che normalmente abbiamo gusti diversi. Poi per curiosità ho guardato sulla app che uso per ascoltare gli audiolibri e l’ho trovato anche lì, in formato audio, letto da Gianluca Ferrato.

Il protagonista del libro è il non più giovane maggiordomo Stevens che, nel luglio 1956 decide di fare un viaggio, con l’auto del suo datore di lavoro, verso la Cornovaglia. È forse la sua vera prima vacanza in un’intera vita dedicata a servire padroni. Il romanzo è il susseguirsi di lunghissime ruminazioni del protagonista su alcuni eventi cruciali della sua vita, con il suo viaggio come sfondo. Non è però una performance solitaria né un resoconto autobiografico asciutto, perché è come se il protagonista si aspettasse continuamente di essere giudicato se non rimbrottato. Si giustifica, si scusa anche, come se il tempo per pensare a se stesso fosse rubato a mansioni più importanti:

"Ma mi rendo conto di essermi in qualche modo perduto fra questi vecchi ricordi."

oppure

“ma sto divagando"

oppure ancora

“Ma vedo che mi sto facendo prendere da un eccesso di introspezione, e per di più in una maniera alquanto cupa”.

Il romanzo in sé è apparentemente leggero, con quel tono witty tipicamente britannico, e per questo ancora più tragico, perché, allo stesso modo in cui non vediamo direttamente i buchi neri ma li intuiamo per contrasto da ciò che ci sta intorno, il continuo ricorso a rassicuranti understatement mostra quanto grande è ciò che è andato perduto e che non può più tornare nelle possibili traiettorie di vita di Stevens.

Perché vi racconto di questo libro? Certamente perché mi è piaciuto, ma anche perché l’ho esperito in modo particolare. Ho infatti alternato tre modalità:

lettura (silenziosa) del libro di carta

ascolto in audiolibro

lettura a voce alta del libro di carta

Ognuna di queste ha aperto possibilità diverse. La lettura silenziosa, quella di default diciamo, permette di andare veloci e di saltare facilmente avanti e indietro, per esempio per ricercare facilmente una frase letta qualche pagina prima (sarebbe ancora più comodo in ebook) o per consultare l’indice.

Ascoltare l’audiolibro, grazie alla superba interpretazione di Ferrato, è stato per me come assistere a un monologo a teatro e mi ha permesso di lasciarmi andare all’immaginazione e aprire la porta alle emozioni (oltre che, volendo, fare cose come cucinare, fare le pulizie, stendere o piegare il bucato, insomma sfruttare le mani libere).

La lettura a voce alta, chiaramente non paragonabile a quella di un attore professionista, è stata per me la più difficile, anche per come è scritto il testo, con frasi lunghe, molti incisi e virgole talvolta controintuitive, per cui spesso ho dovuto fare più tentativi per trovare un’intonazione che mi suonasse giusta e che tenesse in piedi l’edificio di un periodo con tutte le sue subordinate. Un’attività difficile, lenta e a volte frustrante, ma proprio per questo generosa, perché mi ha costretto a passare del tempo con il testo, giocarci, bisticciarci, senza scappare via, facendomi così rendere conto che ogni singola frase non contiene soltanto parole ma anche tempo: quello di chi l’ha scritta, di chi l’ha tradotta, di chi l’ha recitata, magari provandola e riprovandola, per registrarla nell’audiolibro. Così che leggere ad alta voce, per me, è stato un modo per vederlo, onorarlo e restituirlo, quel tempo.

Un aggiornamento su Shirley

Long story short: appuntamento a fine estate per due nuove puntate.

A inizio giugno ho registrato due interviste su due libri. Uno è un saggio, uno non è facilmente classificabile ma è anche un saggio. Uno è più sistematico, l’altro più incentrato sulle storie individuali, ma, sebbene da prospettive diverse, entrambi riguardano lo stesso argomento. Per questa ragione vorrei fare uscire queste due puntate abbastanza vicine. Visti i miei tempi geologici e il fatto che so già che scrivere l’introduzione della prima delle due puntate sarà emotivamente molto intenso, per luglio non ce la faccio, ma per fine agosto/inizio settembre sì. Questo lo scrivo sia per informare chi ascolta Shirley che il podcast è vivo, sia perché, prendendomi un impegno scritto, forse la smetto di procrastinare e recupero qualche ora di sonno (vedi la pipì dell’inizio).

Ora posso andare a dormire!